2025/08/29

検査科だより:下肢動脈エコー検査について

何がわかる検査?

動脈硬化により下肢の動脈が細くなっていないか(狭窄)、詰まりがないか(閉塞)を検査していきます。

動脈硬化が進行すると、血液の流れが悪くなり、酸素や栄養分が不足します。

その結果、足が冷たくなったり、しびれ、痛みが発生します。さらに進行すると潰瘍ができ、壊死してしまう恐れもあります。

この状態を閉塞性動脈硬化症(ASO)と言います。

歩行時に足が痛み、休むとまた歩けるようになる間欠性跛行はASOの特徴的な症状です。

どんな検査?

ベット上に横になっていただき、足の動脈を観察する検査です。

検査時はズボンやスカートは脱いでいただき、病院側が準備した半ズボンに着替えて検査を行っていただきます。

検査時間は約20~30分程度です。

エコー検査の評価方法

足の付け根から末梢までの動脈を観察します。

大腿動脈・膝窩動脈・前脛骨動脈・後脛骨動脈で主に血流波形を確認し、病変の範囲を推定していきます。

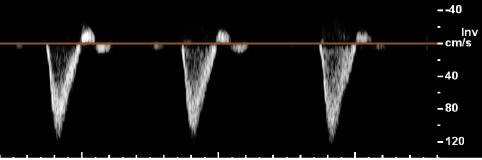

正常波形

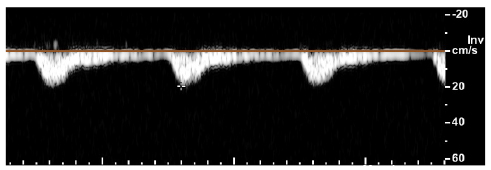

閉塞後の波形

こちらは正常波形と閉塞後の波形です。

閉塞後の波形は立ち上がりがゆるやかで波形の山の部分が低くなっています。

このような血流波形がみられると、計測部位より頭側に有意な狭窄があると予測でき、狭窄部位がどこにあるかを観察していきます。

末梢側まで全て正常な波形が確認された場合、有意な狭窄はないと推測されます。

※下肢動脈エコー検査は、ABI検査で異常が認められた方の追加検査として行う場合が多いです。ABI検査については、当院検査科だより(血圧脈波検査でわかる動脈硬化の程度と血管年齢の評価)をご覧ください。